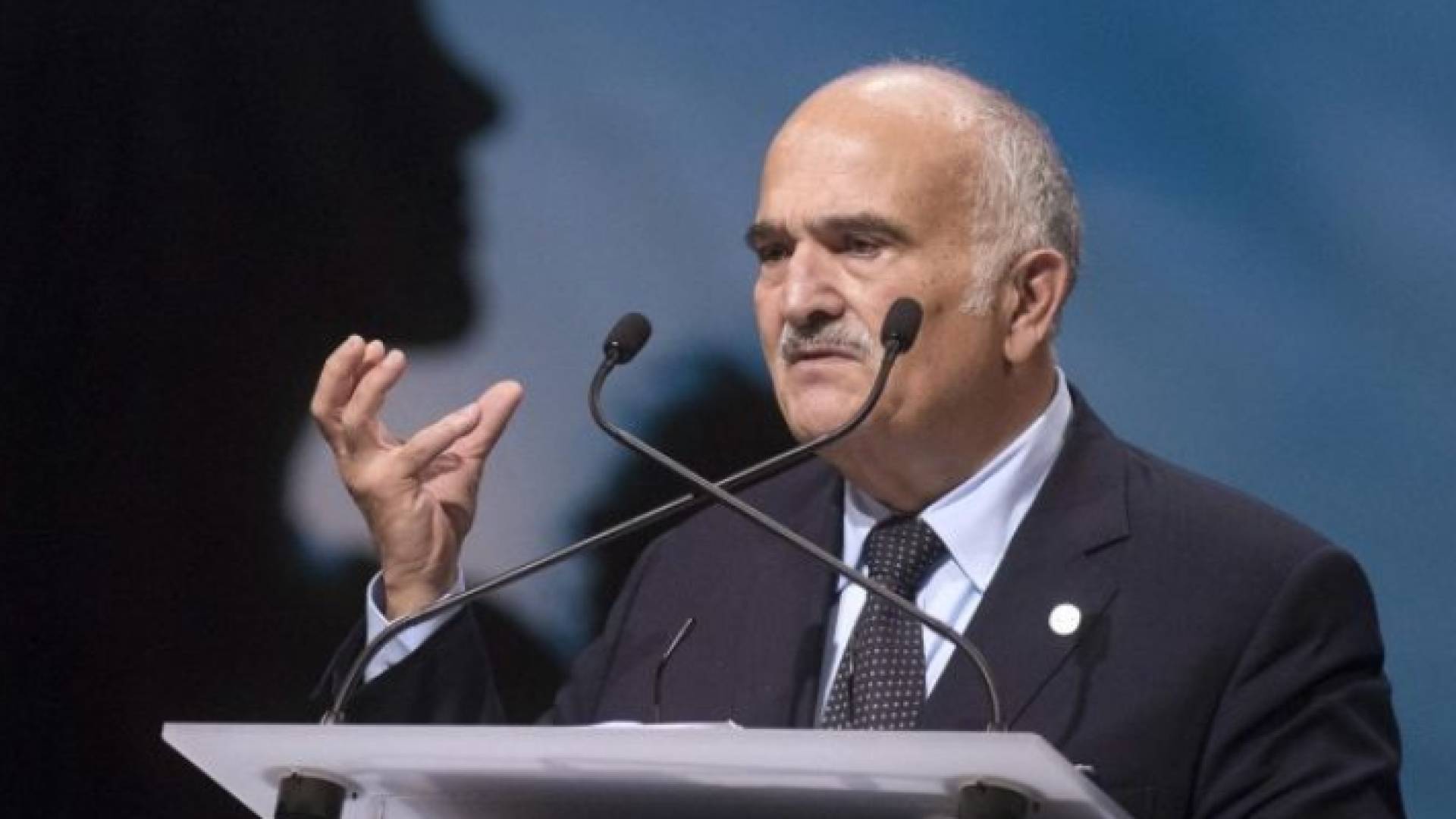

سمو الأمير الحسن بن طلال

أمة التوحيد ودروب الحج والأسفار

يحرك السفر والارتحال شعور الإنسان بالدهشة، ويولد في نفسه أسئلة جديدة تحفز سواكن الأفكار، ويكشف أمامه مساحات جديدة من الإجابات. فعندما يستشعر الإنسان أن حياته قد بدأت منذ وجود الجنس البشري على الأرض، فإنه يقف أمام رحلة قديمة بدأت قبل وجوده الشخصي بآلاف القرون. فالشعور بالانتماء إلى مكان من الأمكنة لا يوقف إحساس الإنسان بالاغتراب بمعناه الروحي والوجودي.

في السفر يسفر المسافر عن أخلاقه ويظهر ما خفي منها. والجذر اللغوي لكلمة سفر يأتي بمعنى الوضوح والإشراق «والصبح إذا أسفر»، كما يأتي بمعنى الارتحال، ومن شأن السفر أن يوسع المدارك، لذا ارتبط السفر بالحركة العلمية؛ والإسفار عكس معنى التغطية التي تتضمنها كلمة الكفر، وكأن حركة الإنسان وارتحاله من المكان تحرك في الفكر أسباب المعرفة ودواعي الإيمان.

ومن الأبعاد الحضارية للأسفار عقد «الإيلاف القرشي»، الذي أجراه هاشم بن عبد مناف مع ملوك الشام، وأوجد مصلحة مشتركة في تبادل المنافع بين طريق الشام والحجاز، ثم عقد أبناؤه مع ملوك اليمن عقودا مشابهة، فكانت هذه العقود سببا لخلق مصلحة مشتركة بين شعوب المنطقة أسهمت في الأمن من الجوع ومن الخوف، وقد امتن القرآن الكريم على قريش بهذه النعمة ووجههم لشكر المنعم سبيلا لدوامها «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» (قريش: 3 ـ 4).

يربط الإيمان بين رحلة الإنسان على الأرض ورحلته إلى السماء، وقد استعمل الفكر الصوفي في الإسلام تسمية السفر في حديثه عن رحلة الإنسان وسعيه في البحث عن معرفة الله وتحقيق السعادة الروحية، كما نجد ذلك عند محيي الدين بن عربي في كتابه «الإسفار عن نتائج الأسفار»، والذي يقسم فيه السفر، عند العارفين، إلى ثلاثة أنواع: سفر من الله وسفر إليه وسفر فيه.

إن تباعد القلوب يمكن أن يفرق بين أبناء الوطن الواحد، بينما تتقارب الأماكن البعيدة عندما تأتلف القلوب وتتفق الغايات، والوحدة هي من أعظم غايات الحج الذي يفد الحجاج فيه من كل أقطار الأرض إلى بيت الله الحرام «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» (الحج:27 - 28).

ومن مقاصد الحج أنه يمثل تجسيدا عمليا لقاعدة «تعظيم الجوامع واحترام الاختلافات»، وهو ما يعيننا على فهم خريطة التنوع الثقافي والديني في مجتمعاتنا، وهنا يمكننا أن نفهم الاختلاف بين المدارس الإسلامية في التاريخ الإسلامي باعتباره تنوعا مثمرا أسهم في نهضة الأمة وصياغة مشروعها الحضاري.

وتنبهنا مواسم الحج إلى أهمية الربط بين أهمية دروب الحج ودروب الأفكار في التقريب بين الأمم والشعوب. فالمدن المقدسة ليست مجرد أماكن لأداء الطقوس والعبادات، وإنما هي مراكز روحية وثقافية وتجارية تجمع بين الدنيوي والمقدس بطريقة فريدة. بالإضافة إلى كونها تربط بين الديني والاقتصادي. وقد فهم بناة الحضارة الإسلامية أن عمارة الأرض نوع من العبادة، فنجد الأسواق تنتشر على طريق الحج من سمرقند إلى الحجاز، وهو ما يعرف بطريق الحرير، كما استطاع الآباء أن يمزجوا بين السمو الروحي في زيارة الأماكن المقدسة وبين التنمية المستدامة في فتح الأسواق سبيلا للقضاء على الفقر والجوع والعوز.

في سياقنا الإسلامي، نحن أحوج ما نكون إلى فكر يعمق العلاقة بين محبة آل البيت، الذين أمر الله بمحبتهم «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى». (الشورى: 23)، وبين محبة أصحاب الرسول الذين امتدحهم الله بقوله «محمد رسول الله والذين معه» (الفتح: 29)، وهو ما يقدم لنا نظرة كلية تعمق فينا روح الوحدة والوئام.

يشكل الاختلاف بين الأمم والشعوب مجالا تفاعليا يفضي إلى الغيرية الفعالة، فالتعارف البشري هو عملية تبادلية تقوم بها مجموعات مختلفة ومتنوعة كما يؤكد القرآن الكريم: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (الحجرات: 13).

لا يمكن للعقلاء أن يقفوا صامتين أمام زيادة عوامل الفرقة بين المسلمين ومحاولة تجذيرها وإعطائها شرعية دينية، ولا يمكن لنا أن نغفل خطورة خطابات التكفير والتجريح بين المسلمين، والتي تجتاح مساحة واسعة من منصات التواصل الاجتماعي.

إن حدة الاختلاف بين أتباع الدين الواحد والثقافة الواحدة تزداد كلما تراجعت أخلاق الأمم وارتكست معارفها، وهذا ما رأيناه في التاريخ الغربي الوسيط، حيث وقع الصراع لعقود طويلة بين الكاثوليك والبروتستانت.

لا يمكن أن يكون الانفتاح على الفكر الإنساني الكوني عميقا ومجديا من دون الانفتاح على التنوع الداخلي في سياقاتنا الثقافية والدينية، وكلما كان التنوع الداخلي أكثر ثراء واتساقا، نجحنا في استيعاب التنوع الخارجي والاستفادة منه.

يمثل إعلاء كرامة الإنسان واحترام خصوصيته الثقافية والدينية شرطا أساسيا لأي مشروع حضاري قابل للحياة. ومن شروط هذا المشروع أيضا الابتعاد عن منطق الأغلبية والغلبة والمغالبة، الذي يفضي لا محالة إلى الإقصاء وإشاعة أجواء الاستبداد. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى التأكيد على مشروعية «الحق بالاختلاف»، عوضا عن الانجرار وراء منطق القوة الذي تتماهى فيه القوة مع الحقيقة، ويصبح الضعيف فيه هو الباطل عينه!

وبعيدا عن منطق القوة، يؤكد القرآن الكريم وجود تناقض جوهري بين الإكراه الديني من ناحية، وطبيعة الإيمان الديني من ناحية ثانية، فالإيمان في جوهره قائم على حرية الإرادة والاختيار، كما يعلمنا القرآن: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف: 29).

لا تقل الإقصائية الدينية سوءا عن الإقصائية السياسية، ولعل الصيغة الأسوأ للإقصائية الدينية هي عندما تصبح أداة لتحقيق مآرب نفعية لا صلة لها بالدين. وقد آن الأوان لمواجهة الأسباب الحقيقية لإخفاقاتنا الاقتصادية والسياسية بعيدا عن استرجاع قضايا تاريخية خلافية لن تسهم في حل أي من مشكلاتنا الحقيقية في واقعنا الراهن.

من أهم الأسس الأخلاقية للاختلاف ما يسمى بالقاعدة الذهبية، التي نجدها في معظم الأديان، والتي تقول: «ان تحب للآخرين ما تحبه لنفسك»، وهنا أقول: إن السخرية والاستهزاء بمعتقدات الآخرين وتعاليم دينهم أو مذاهبهم تمثل مشكلة أخلاقية حذر منها القرآن كما في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم» (الحجرات: 11)، بل إن الإسلام يحرم شتم المخالفين في الدين حتى وإن كانوا مشركين: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون». (الانعام: 108). فالمسلم مأمور بأن يقدم أنموذجا أخلاقيا يحتذى في العلاقة بين أتباع الأديان، فكيف بأخلاقنا مع أهل القبلة وطوائف المسلمين!

مهما اختلفت الظروف والمنطلقات السياسية، فإن المعنى الثقافي والروحي للأمة يبقى هو المعنى الأكثر عمقا، وهنا نستحضر أهمية العودة إلى فضيلة الشورى التي تبدأ من الوطن الواحد وتمتد إلى الأمصار المتباعدة بين المسلمين.

وفي الختام، ما أحوجنا ونحن نستقبل عيد الأضحى أن نستحضر معاني التضحية والعطاء، التي بذلها إبراهيم الخليل عليه السلام في سبيل سعيه إلى محبة الله ورضاه، وأن نستجمع معا روح الوحدة بين المؤمنين لنكون حقا رحمة للعالمين وأمة وسطا شاهدة على الناس أجمعين.

سمو الأمير الحسن بن طلال